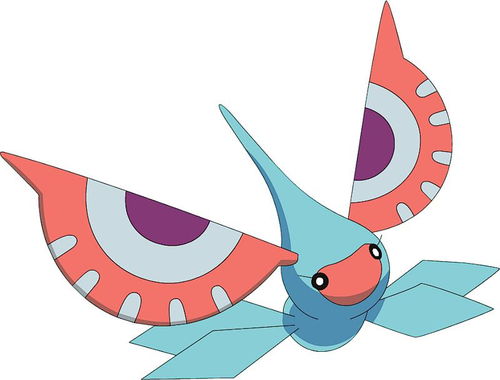

雨翅蛾:神秘而美丽的昆虫世界

雨翅蛾,顾名思义,是一种在雨后常见的蛾类。它们拥有独特的雨翅,翅膀上布满了细小的水珠,犹如雨滴般晶莹剔透。本文将带您走进雨翅蛾的世界,了解它们的生物学特性、生活习性以及在我国的研究现状。

雨翅蛾属于鳞翅目,是蛾类的一种。它们主要分布在亚洲、欧洲和非洲等地区,尤其在我国南方地区较为常见。雨翅蛾的体型较小,翅膀展开后通常只有几厘米长。雨翅蛾的翅膀上有许多细小的鳞片,这些鳞片在阳光下闪烁着迷人的光芒,犹如雨后的彩虹。

雨翅蛾的生物学特性主要体现在以下几个方面:

生命周期:雨翅蛾的生命周期包括卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。成虫在雨后出现,交配后产卵,卵孵化成幼虫,幼虫取食植物叶片,经过几次蜕皮后进入蛹期,最后化蛹成虫。

食性:雨翅蛾的幼虫主要以植物叶片为食,成虫则吸食花蜜、树液等。在我国,雨翅蛾的幼虫主要危害农作物和园林植物。

繁殖:雨翅蛾的繁殖能力较强,一年可繁殖多代。在适宜的气候条件下,雨翅蛾的种群数量会迅速增加。

雨翅蛾的生活习性有以下特点:

喜湿:雨翅蛾喜欢在潮湿的环境中生活,雨后是它们出现的高峰期。

夜行性:雨翅蛾的成虫通常在夜间活动,白天则躲在植物叶片或树皮下休息。

趋光性:雨翅蛾具有较强的趋光性,在灯光下容易聚集。

近年来,随着昆虫学研究的深入,雨翅蛾的研究也取得了一定的成果。以下是我国雨翅蛾研究现状的概述:

分类学:我国昆虫学家对雨翅蛾的分类学进行了深入研究,已发现多个雨翅蛾新种。

生态学:研究雨翅蛾的生态学特性,有助于了解其在生态系统中的作用和地位。

防治技术:针对雨翅蛾的危害,我国科研人员开展了防治技术研究,包括生物防治、化学防治和物理防治等。

为了有效防治雨翅蛾,以下措施可供参考:

生物防治:利用天敌昆虫、病原微生物等生物资源,降低雨翅蛾的种群数量。

化学防治:合理使用农药,控制雨翅蛾的繁殖和危害。

物理防治:利用灯光、网捕等方法,捕捉雨翅蛾成虫。

雨翅蛾作为一种神秘而美丽的昆虫,在我国有着丰富的种类和分布。了解雨翅蛾的生物学特性、生活习性和防治措施,有助于我们更好地保护这一珍贵的生物资源。同时,雨翅蛾的研究也为昆虫学的发展提供了新的思路和方向。