《饥饿游戏》——一部揭示人性与自由的反乌托邦巨作

《饥饿游戏》是美国作家苏珊·柯林斯的代表作,自2008年首次出版以来,便在全球范围内引起了巨大的轰动。这部作品不仅是一部畅销小说,还被改编成了同名电影,成为了全球范围内的文化现象。

故事背景与主题

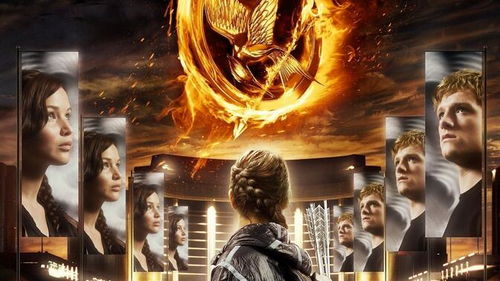

《饥饿游戏》的故事发生在一个名为潘姆的虚构国家,这个国家由13个区组成,由一个名为凯匹特的首都统治。由于历史上的战争,凯匹特对各区实行了严格的统治,每年都要从各区选出两名青少年参加“饥饿游戏”,这是一场残酷的生存竞赛,胜者将获得荣誉和奖励,败者则面临死亡。

故事的主人公凯特尼斯·伊夫狄恩来自第12区,她的妹妹皮塔在上一届游戏中获胜,但随后被凯匹特残忍杀害。为了保护家人,凯特尼斯被迫参加了这一届的饥饿游戏。

人物塑造与情感共鸣

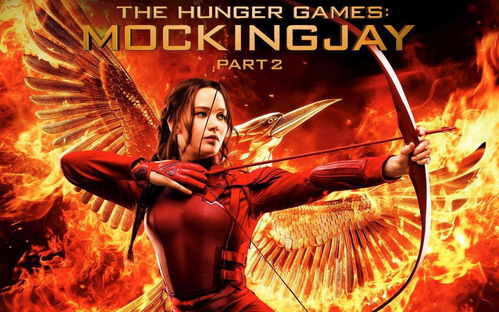

凯特尼斯是一个勇敢、坚韧的女性形象,她在游戏中展现出了惊人的生存能力和智慧。她的成长历程和内心挣扎,让读者和观众产生了强烈的情感共鸣。

皮塔则是一个温柔、善良的男孩,他在游戏中逐渐展现出自己的勇气和智慧。他与凯特尼斯之间的感情线,也是故事的一大看点。

反乌托邦元素与社会批判

《饥饿游戏》是一部典型的反乌托邦作品,它揭示了权力、压迫、人性等深刻的社会问题。

在游戏中,凯匹特通过饥饿游戏来维持自己的统治地位,同时向各区展示其强大的力量。这种残酷的统治方式,让观众对权力产生了深刻的反思。

此外,作品还揭示了人性的复杂性和矛盾。在游戏中,参赛者不仅要面对恶劣的环境和强大的对手,还要面对内心的恐惧和挣扎。

视觉效果与音乐

《饥饿游戏》的电影版在视觉效果上堪称一绝,导演加里·罗斯将潘姆世界的荒凉、残酷和美丽展现得淋漓尽致。

电影的音乐也极具特色,由托马斯·纽曼作曲,为影片增色不少。

影响与评价

《饥饿游戏》自问世以来,受到了全球读者的喜爱,被誉为“21世纪的《1984》”。这部作品不仅推动了反乌托邦题材的流行,还对当代社会产生了深远的影响。

电影版《饥饿游戏》也取得了巨大的成功,票房收入超过7亿美元,成为2012年全球票房冠军。

《饥饿游戏》是一部具有深刻内涵和广泛影响力的作品,它通过揭示人性、批判社会、展现勇气和爱情,为读者和观众带来了丰富的精神享受。

在当今社会,这部作品依然具有重要的现实意义,值得我们反复品味和思考。